Warum Fische im Eismeer nicht einfrieren

Eisfische, eine kleine, aber hochinteressante Fischfamilie mit nur 15 Arten, haben so gut wie keine roten Blutkörperchen im Blut. Im Eismeer rund um den Südpol wird das Meerwasser so kalt, dass Leben eigentlich nicht mehr möglich sein dürfte. Bei Temperaturen von minus 1,8 C müsste eigentlich jeder Fisch erstarren. Der Gefrierpunkt für Fischblut liegt bei ungefähr minus 0,9 Grad Celsius. Warum antarktische Fische bei diesen Temperaturen trotzdem beweglich bleiben, interessiert die Forschung seit langem. Es begann vor rund achtzig Jahren auf einer Walfangstation im Südatlantik. Dort hört der norwegische Biologe Johann Ruud Gerüchte über Fische ohne Blut, die in den antarktischen Gewässern leben sollen. Erst mehr als 20 Jahre später, 1953, kann er die ersten lebenden Eisfische fangen. Das Blut der Tiere war durchsichtig und Ruud erkennt, dass dies an dem nahezu vollständigen Fehlen von roten Blutkörperchen und Hämoglobin liegt. Diese sogenannten Anti-Freeze-Proteine funktionieren besser als jedes handelsübliche Frostschutzmittel. Wie sie aber funktionieren, war bislang noch ungeklärt.

Die Bochumer Forscher setzten ihre Spezialität ein, die Terahertz-Spektroskopie. Mit Hilfe von Terahertz-Strahlung lassen sich die kollektiven Bewegungen von Wassermolekülen und Proteinen beobachten. Aufgrund verschiedener technischer Herausforderungen ist die Terahertz-Spektroskopie ein Gebiet von wenigen Experten. Die Bochumer Chemiker sind in dieser Disziplin weltweit führend. Die Wissenschaftler haben ein leistungsstarkes Laser-Spektrometer entwickelt, mit dem sie in der Lage sind, Biomoleküle in ihrer natürlichen Umgebung zu vermessen und direkt kollektive Schwingungen zu beobachten.

Erweiterte Hydrathülle

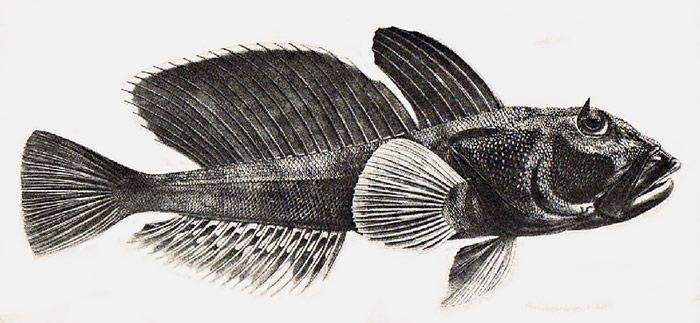

Gegenstand der aktuellen Untersuchungen waren Anti-Freeze-Glycoproteine des antarktischen Seehechts, den einer der amerikanischen Kooperationspartner auf einer Antarktis-Expedition gefischt hatte.

Der Antarktischer Seehecht oder Riesen-Antarktisdorsch lebt in den Meeren rund um die Antarktis bis zur Nordgrenze des Südpolarmeers an der Antarktischen Konvergenz, in Tiefen von 0 bis 1600 Metern. Die Raubfische werden 1,75 Meter lang und erreichen ein Gewicht von 80 kg.

Eine genaue Untersuchung des gefangenen Tieres brachte Erstaunliches zu Tage. «Wir konnten sehen, dass das Protein einen besonders weitreichenden Einfluss auf die Wassermoleküle in seiner Umgebung hat, wir sprechen von einer erweiterten Hydrathülle», erklärt Mitautor Konrad Meister. «Dieser Einfluss, der die Eiskristallisation verhindert, ist bei tiefen Temperaturen sogar ausgeprägter als bei Zimmertemperatur», so Prof. Havenith-Newen. Um das Wasser dennoch zum Gefrieren zu bringen, wären tiefere Temperaturen nötig.

Eisfisch als Speisefisch

Eisfische konnten sich an die Lebensverhältnisse in den kalten Gewässern der Antarktis so gut anpassen, dass sie in relativ grossen Beständen auftraten. Da sie sich ausserdem gut als Speisefisch eigneten, gerieten sie Ende der 60er Jahre in das Visier grosser Fangflotten. Vor allem Trawler aus der Sowjetunion und anderen ehemaliger Ostblockstaaten wie Polen und der DDR holten an manchen Jahren über 100.000 Tonnen Eisfisch aus dem antarktischen Meer. Ab Mitte der 70er Jahre fanden sich Eisfische zum Beispiel regelmässig in den Fischläden der DDR. Gerade in den letzten Jahren werden die langsam wachsenden Tiere wieder intensiv befischt und sind inzwischen mehr und mehr gefährdet.